教育の特徴

共同獣医学部の教育は、両大学の学生が、同じ教育科目を同じシラバスに従って受講することを最大の特徴としています。専門教育科目だけでなく共通教育科目の一部を含めた教育科目の大部分を両大学で共通の科目とすることにより、両大学の教員が、持ち味を活かした専門性の高い教育を提供することが可能となります。

講義や実習は、両大学に設置された画像・音声入出力システムにより、学術情報ネットワーク(SINET5)*を介したリアルタイムでの双方向性遠隔授業で行います。また、教員や学生が両大学を移動して受講する講義や実習も設けています。

*学術情報ネットワーク(SINET5) は、日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所が構築、運用している情報通信ネットワー クです。

教育システム

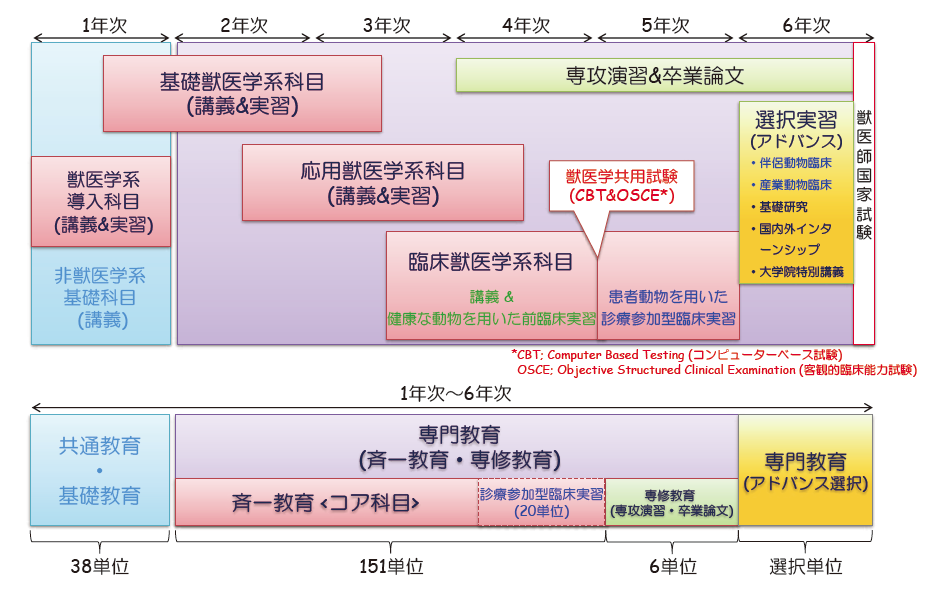

共同獣医学部では、1年次に「共通教育科目」及び「基礎教育科目」を履修し、獣医学の基礎となる生物学、化学、分子生物学及び統計学の知識を再確認するとともに、実験・実習動物の生命倫理を理解し、自分を表現して伝達するためのコミュニケーション力、語学力、情報活用力を磨きます。また、「導入科目」を履修し、獣医学概論等を通じて獣医学教育の全体像及び獣医師の社会的役割を理解します。

1~4年次には、専門教育の核となる斉一教育科目を履修し、獣医師として必要な知識と技能を身につけます。斉一教育科目は、動物の構造と機能に関する「基礎獣医系科目」、病原体及び病態基礎並びに動物疾病の診断予防に関する「応用獣医系科目」、動物疾病の診断治療に関する「臨床獣医系科目」から構成されます。

5~6年次には、より発展的な臨床獣医系科目を履修します。獣医学共用試験に合格後、5年次の一年間かけて行われる臨床獣医系科目の診療参加型臨床実習では、学内外施設における動物症例を通して診察に必要な技術や知識を身につけます。さらに6年次には選択科目の伴侶動物臨床、大動物臨床、基礎研究、国内外の企業や大学でのインターンシップ、大学院特別講義などを履修し、獣医師として社会に出る前に必要な専門的かつ高度な知識や技術を習得していきます。

また学生は4~6年次に、専修教育科目の「動物生命科学専修」、「病態制御学専修」、「伴侶動物臨床獣医学専修」、「産業動物臨床獣医学専修」で、専修毎に特徴的な内容の専攻演習及び卒業論文を履修します。