内科系診療科

内科系疾患には多くの疾患が含まれますが、伴侶動物の内科系診療科では、元気・食欲の低下や嘔吐・下痢といった漠然とした症状を呈するような疾患に加えて、血液疾患、皮膚疾患、内分泌疾患、感染症、消化器系疾患についても一般内科が担当しています。

また、その他に専門科を設定し診察を担当させて頂いております。内科系の専門科としては、各種腫瘍性疾患の診断治療を担当する腫瘍内科、尿路系疾患の診断治療を行う腎泌尿器科、弁膜疾患や不整脈等の診断治療を担当する循環器科を設定しています。

【一般内科】

血液疾患、免疫疾患、感染症、消化器疾患、内分泌疾患などの内科疾患を対応しています。原因がよく分からない疾患(食欲低下、元気消失、不明熱など)についても総合的に診療しますのでお気軽にご相談ください。

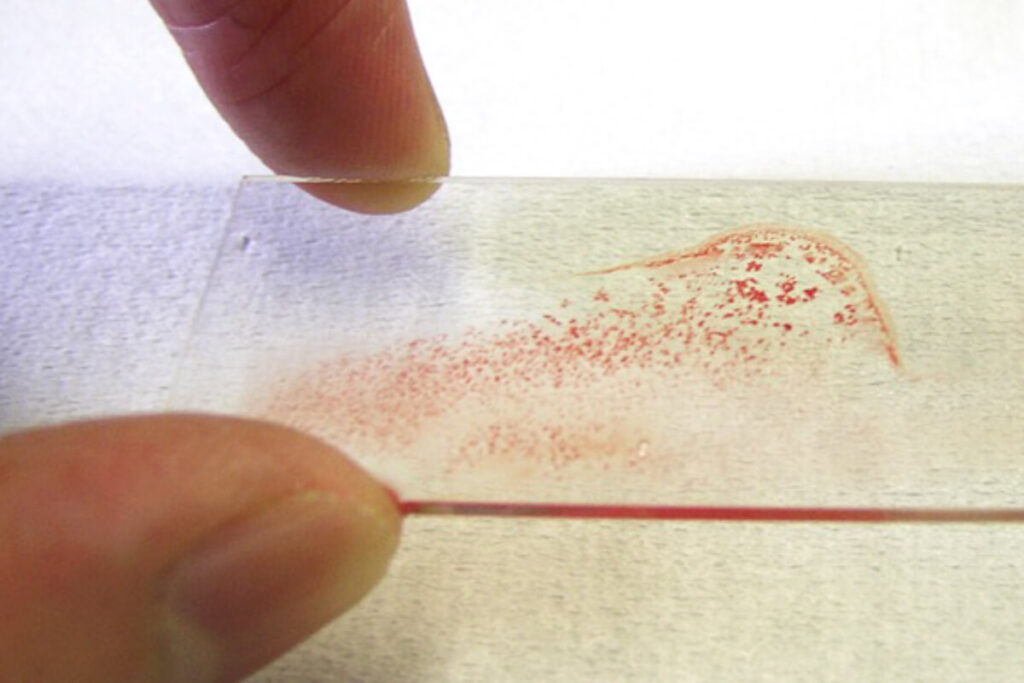

溶血性貧血や非再生性貧血、血小板減少症などの血液疾患、免疫介在性疾患、内分泌疾患、消化器疾患、感染症などのさまざまな疾患を

骨髄検査や血液塗抹検査、内視鏡検査、その他各種検査などにより総合的に判断し、適切な診断・治療を提供できるよう努めています。

【腫瘍内科】

当院の腫瘍科では、腫瘍内科医だけでなく、外科医、病理医など他の診療科の獣医師とも相談し、患者にとって最も効果的ながん治療を共に考えます。私たちの目標は、飼い主とペットのニーズに合わせた治療を提供し、最高の生活の質(Quality of Life: QOL)を支援することです。

人間と同じようにイヌやネコにおいてもガン(悪性腫瘍)が発症してしまいます。残念ながら必ずしも完治するわけではありませんが、多くの場合、治療が可能です。イヌやネコのがん治療においては、最も重要なのは優れたQOLを維持することになります。そのためには、治療の選択肢は何があるのか、治療目標は何なのか、病気が進行した際にはどのようなことが起こるか、治療費はどの程度かかるか、どんな副作用があるかなど多くのことを話し合わなければなりません。当院の腫瘍科はこれらに関して、豊富な経験と治療オプションについての知識を持っています。私たちは、飼い主とペットが安心して治療を受けられるよう、全力でサポートいたします。ご不明な点やお悩みがあればご相談ください。

【腎泌尿器科】

腎泌尿器科では、腎疾患だけでなく、尿石症、尿路感染症、猫特発性膀胱炎、前立腺疾患など腎泌尿器に関する疾患を幅広く扱っています。

急性腎障害:急性腎障害は様々な原因で起こりますが、特に近年は猫の尿管閉塞が増えています。尿管閉塞の治療には、内科的治療が奏功することもありますが、高い技術の外科手術が必要なことが多いです。そのような治療方針や術式の決定には詳細な臨床病理検査だけでなくCT検査も必要です。本診療科では画像診断科や外科と密な連携を取って患者様毎に最適な治療法を選択しています。

慢性腎臓病(CKD):高齢の猫や犬(特に猫)で多いCKDでは、皮下点滴や食事療法など治療が画一的になりがちです。しかし、実際には高血圧や蛋白尿、電解質バランスの乱れ、各種併発疾患など病態は複雑であり、それにより必要な治療も様々です。食事療法も場合によっては腎臓食がリスクになることもあります。血圧の管理は非常に重要ですが、高血圧の診断と治療には血圧を正しく評価できることが前提であり、本診療科では猫や小型犬でも正確に血圧が評価できるドプラ法で血圧を測定しています。CKDは進行させないことが非常に重要であり、定期健診が非常に重要です。本診療科では、しっかりとした定期健診を行いながら、患者様毎に最適なCKDの治療法を提案しています。

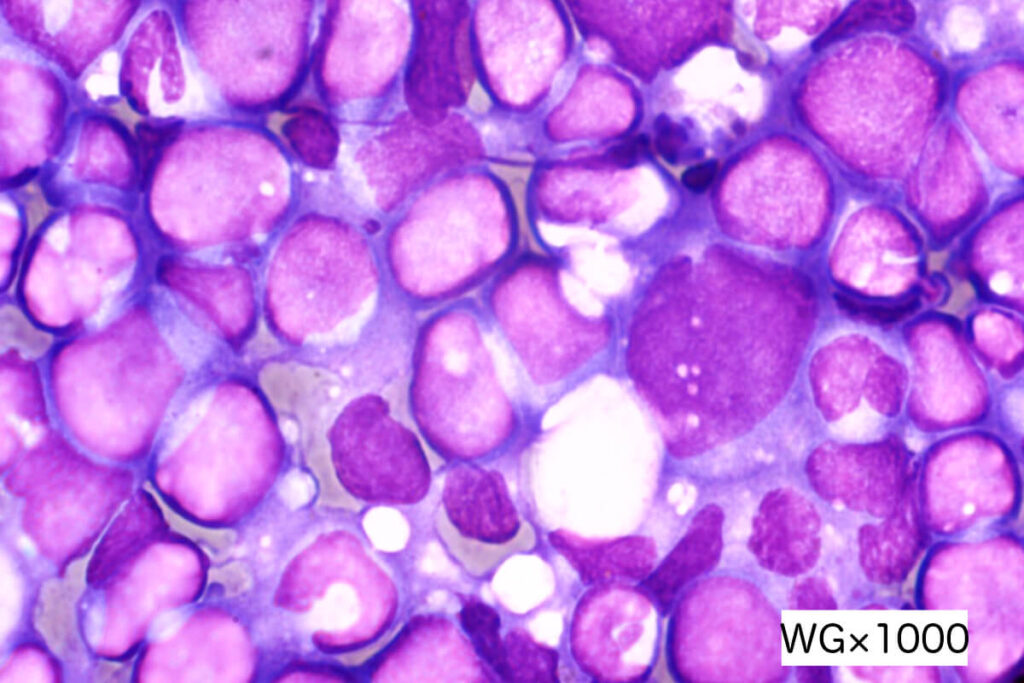

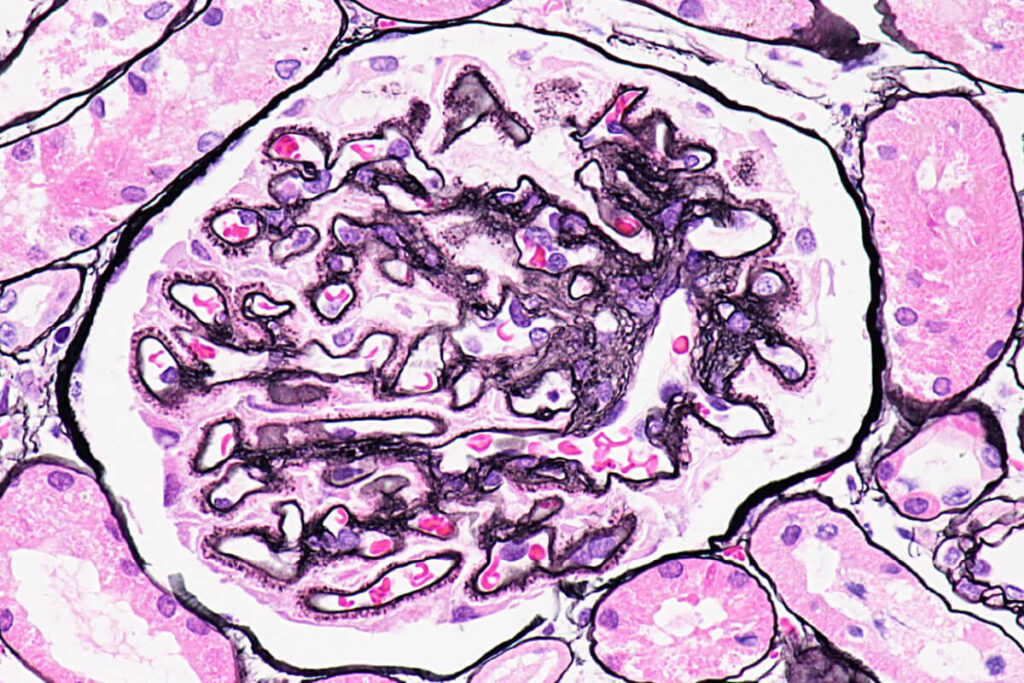

糸球体疾患: CKDの原因疾患の一つであり、特に、特に犬で多く発生します。初期には蛋白尿以外の症状がないため放置されがちが、放置するとネフローゼ症候群や急速なCKDの進行を引き起こすため、より早期からの治療が必要です。この糸球体疾患で問題となるのは、正確な診断および治療法の選択(特に免疫抑制療法の必要性)に腎生検が必要なことです。腎生検は侵襲的な検査法であり、採取した組織の処理も特殊であるため、国内ではハードルの高い検査ですが、本診療科では腎生検による糸球体疾患の診断と治療が可能です。写真は、腎生検により免疫複合体性糸球体腎炎(膜性腎症)と診断された犬の腎臓の病理組織像(PAM染色、蛍光抗体法によるIgGの検出)を示しています。

猫特発性膀胱炎(FIC):細菌感染や尿石症がないにもかかわらず発生する膀胱炎で、若い猫の膀胱炎の多く(6割以上)はFICです。内因的要因(ホルモンバランスや自律神経の異常など)に外因的要因(環境ストレス)が加わることで発症します。急性期には血尿、頻尿、排尿痛といった強い症状を示し、症状緩和の処置が必要です。無治療でも数日で症状がおさまることが多いですが、雄猫では尿道閉塞を起こして死亡することもあります。FICの診断は除外診断となるため、検査には思った以上に時間がかかります。また、再発防止のためには多面的な飼育環境の改善が必要であり、これには時間をかけた問診、ご説明およびご指導が必要になります。本診療科では、予約制の二次診療という特性を生かしたFICの診断と治療を行っています。

腎臓の病理組織像(PAM染色、蛍光抗体法によるIgGの検出)

【循環器科】

循環器疾患に対して主に内科的に対応しています。

原因がよく分からない疾患(疲れやすい、倒れるなど)についても総合的に診療しますのでお気軽にご相談ください。

心臓エコー検査、ホルター心電図検査などにより、重症心不全、先天性心疾患、不整脈の診断・治療を行います。

またペースメーカー埋込み手術にも対応いたします。